此次集体备课由河南省高校“中国近现代史纲要”集体备课中心、河南省高校思政课教指委“纲要”分教指委、河南农业大学马克思主义学院承办,河南省高校思政课名师蒋占峰工作室、河南省高校思政课名师刘宁静工作室、河南省高校思政课名师王晨工作室协办。

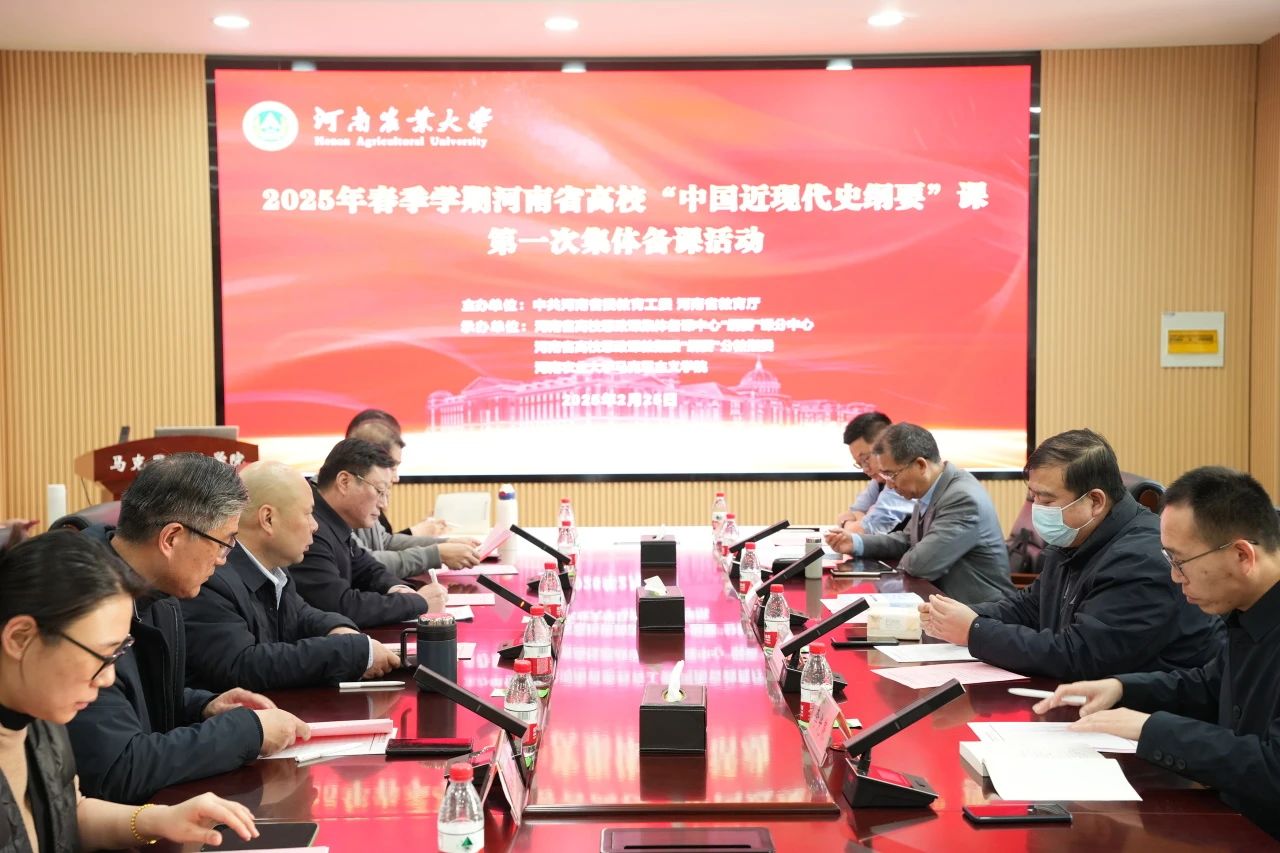

2025年春季学期河南省高校“中国近现代史纲要”课第一次集体备课现场

河南农业大学党委副书记何松林致辞

河南农业大学马克思主义学院院长、省高校思政课教指委“纲要”分教指委副主任委员杜志强主持

河南师范大学马克思主义学院院长、省高校思政课教指委“纲要”分教指委副主任委员蒋占峰

河南财政金融学院马克思主义学院院长、省高校思政课教指委“纲要”分教指委委员李光泉

南开大学马克思主义学院教授、全国高校思政课教指委“纲要”分教指委副主任委员纪亚光